LA COMPOSITION D'UN DESSIN OU D'UN TABLEAU :

Une bonne composition c’est l’art de bien disposer ce qu’on a choisi.

La composition a été codifiée dès l’Antiquité. Platon parlait de « la variété dans l’unité ».

Recommandations à privilégier pour une bonne composition :

1 – l’UNITE, dans le choix des éléments et de leur cohésion. Sauf à vouloir choquer, ne mettez pas un

moulin à café au milieu d’une corbeille de fleurs.

2 – l’HARMONIE. Voir aussi le paragraphe ci-dessous.

C’est elle qui donne une importance au bon accord de tous les éléments du tableau, principalement la répartition de l’ombre et de la lumière,

celle des couleurs et des contrastes.

Il est de bon ton d’avoir environ 1/3 de lumière et 2/3 d’ombre ou l’inverse.

En ce qui concerne les couleurs, le poids des couleurs complémentaires ne doit pas être identique. A ce titre, il convient de relire le

chapitre « Contraste ou influence de la couleur dans la partie « ABC de la peinture à l’huile »

3 – la REPETITION des objets, des valeurs, des volumes, des lignes et des couleurs.

4 – l’EQUILIBRE. L’accord des éléments identiques ou semblables est essentiel. L’analogie des contraires n’est pas à exclure =

similitude et contraste. Pour paraphraser Platon, unité et équilibre dans la diversité et ainsi donner du rythme et de la dynamique.

Règles élémentaires pour une bonne composition :

- ne pas centrer le sujet principal. Un sujet centré donnera plutôt une image statique. Placer le sujet de préférence sur les « axes

d’Or » voir mise en page ci-dessous.

- déterminer un point focal, point vers lequel on veut attirer le regard. Utiliser 1 ou 2 de ces points mais ne multiplier pas pour éviter la

confusion.

Ce point sera une porte d’entrée dans le tableau, et c’est à partir de là, que le regard va se promener sur le restant de la

composition.

- laisser au moins une « porte de sortie » pour permettre à l’œil de s’échapper du tableau et ne pas lui imposer des contraintes (à

moins de vouloir rechercher une composition forte pour enfermer).

Pour résumer : «Une composition est bonne quand elle « plait » au regard.

MISE EN PAGE :

Nota : En ce qui concerne le partage expliqué ci-dessous ou nous employons Phi = 1,618, il faut avoir lu l’article traitant du

« Nombre d’or ».

![Mise en page]() Pour

nos différents format de tableau nous préconiserons de tracer selon ces critères, 2 lignes verticales et 2 lignes horizontales. Selon le format retenu nous obtiendrons par exemple pour le format

N° 10 :

Pour

nos différents format de tableau nous préconiserons de tracer selon ces critères, 2 lignes verticales et 2 lignes horizontales. Selon le format retenu nous obtiendrons par exemple pour le format

N° 10 :

« Marine » format de 55 x 33 (format qui est déjà le rapport de 1,618) deux lignes verticales, l’une à 55 cm divisé

par 1,618 = 34 cm en partant de la gauche et une 2ème ligne à 34 cm en partant de la droite.

Nos 2 lignes horizontales seront à 33 cm divisé par 1,618 = 20 cm à partir du haut et 20 cm à partir du bas.

« Paysage » de 55 x 38, les lignes verticales comme pour le précédent à 34 cm.

Les 2 horizontales seront à 23 cm du haut et 23 cm du bas.

« Figure » format de 55 x 46, 2 lignes identiques à 34 cm et pour les horizontales 28 cm du haut et 28 cm du

bas.

Les 4 points clés point focal sont situés à l'intersection de ces lignes horizontales et

verticales.

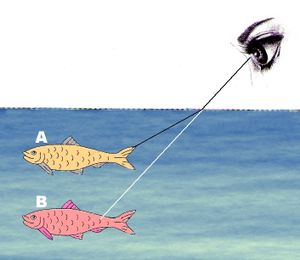

La ligne horizontale supérieure nous servira de repère pour placer notre ligne d’horizon ou niveau des yeux dans le cas ou nous voulons donner

de l’importance au 1er plan et au sol. Par contre, nous prendrons la ligne inférieure pour situer ce niveau pour donner l’importance au ciel.

En principe un point focal sera à placer sur une ligne horizontale pour un paysage plat, ce qui donne une impression d’espace plus grand. La ligne d’horizon au 1/3 donne un bel effet. Par contre,

le point focal sera à placer sur une ligne verticale pour un personnage, nature morte ou paysage vertical.

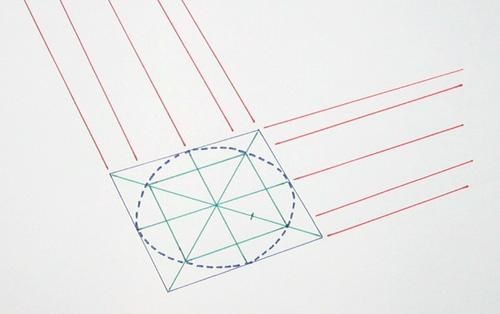

On trouve dans le commerce (la fabrication personnelle est assez facilement réalisable) une grille transparente qui permet de visualiser une

mise en page pour la composition.

En éloignant ou en rapprochant cet ustensile l’ajustement à votre format sera facilité.

Je vous invite à consulter également, un article sous le chapitre "Peinture" traitant de ce sujet : "COMPOSITION et CREATION" d'un tableau de style dit

"Moderne".

EXEMPLES sur simplification des 1/3

(voir ci-dessous)

Pour simplifier cette mise en page et ce partage, il est coutumier de partager simplement les dimensions du tableau en 3

parties égales ... ce qui nous rapproche des préconisations détaillées ci-dessus.

En principe un point focal sera à placer sur une ligne horizontale pour un paysage plat, ce qui donne une impression d'espace

plus grand. La ligne d'horizon au 1/3 donne un bel effet. Par contre le point focal sera à placer sur une ligne verticale pour un personnage, nature morte ou paysage vertical.

![]()

MAGNOLIA

Technique mixte aquarelle/pastel 60 cm 40 cm (LETZELTER 1994)

Ce sujet est tout à fait représentatif d'une composition 1/3, 2/3.

Le regard capte le grand vase rond, continue par la branche horizontale,

puis découvre le petit vase cylindrique.

![]()

ARBRES

Aquarelle 30 x 40 cm (LETZELTER 2006)

Le même dessin avec un arbre centré ne permet pas toute

l'ouverture vers la droite

pour découvrir les bouleaux et focaliser l'endroit d'où provient la lumière.

AUTRES ASPECTS A PRIVILEGIER

Pour qu’une composition soit bonne il faut qu’elle « plaise » au regard. Ainsi, vous accrocherez ce regard. Cette

composition doit aussi être équilibrée sur l’ensemble de l’image. Pour cela représentez-vous les diverses parties comme des poids suspendus aux extrémités d’une balance à levier. Si le poids le

plus important est « prêt » de vous, la contrepartie à l’arrière doit être d’autant plus éloignée qu’elle est petite.

Cet équilibre peut ou doit aussi être trouvé par la balance de contrepoids grâce

aux couleurs complémentaires.

Pour avoir une bonne composition, inspirez-vous des exemples représentés ci-dessous (largement

inspirés d'un livre : auteur LOOMIS).

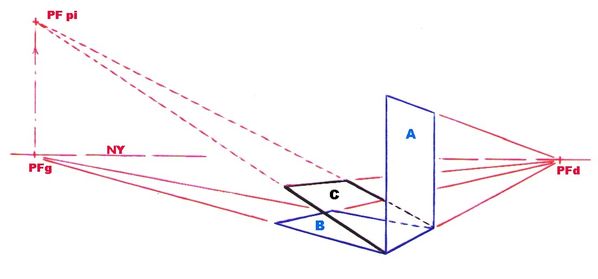

Nota : Le tracé en pointillé rouge représente l’axe médian de votre composition.

![COMPOSITION EQUILIBRE]()

Lorsque le sujet comporte un nombre de carreaux précis, il convient de déterminer

le point de distance D.

Lorsque le sujet comporte un nombre de carreaux précis, il convient de déterminer

le point de distance D.